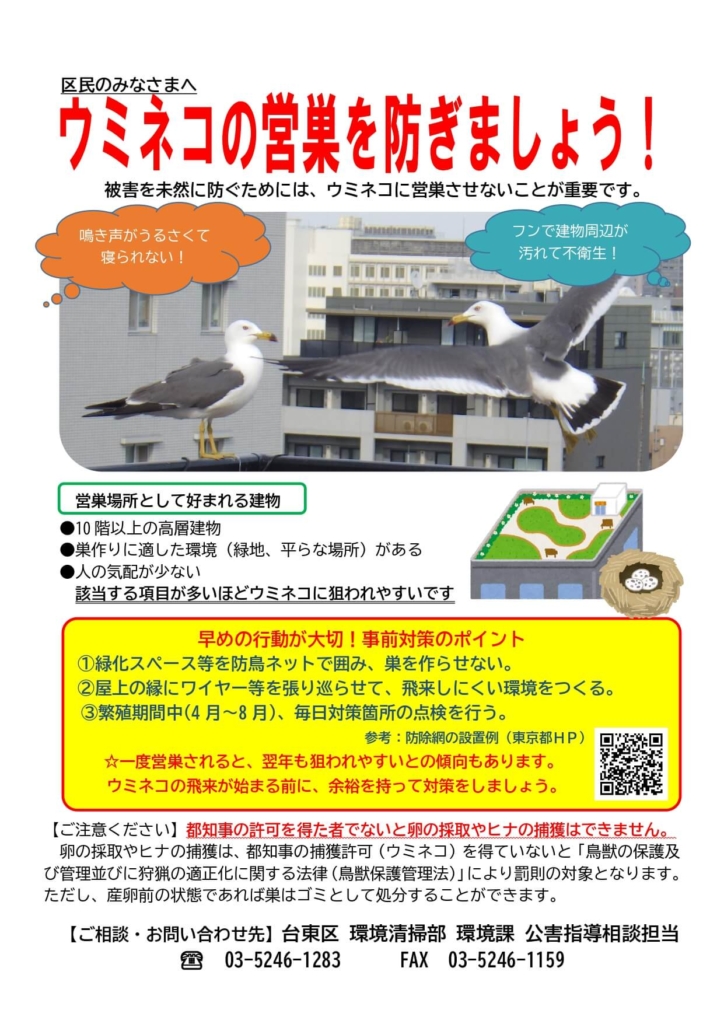

台東区|ウミネコ被害の対策は今から始めよう!4~8月の繁殖期はお気をつけください

毎年春頃になると聞こえる、「ミャーオ」の鳴き声。

正体はウミネコです。

「ウミ」とつくくらいですから、沿岸に生息していることが多いですが、近年では街でも見かけることが増えてきました。

台東区ではそんなウミネコによる被害が年々拡大。

そこで本記事では、ウミネコ被害の対策について紹介していきたいと思います。

台東区にお住まいの方や働いている方はぜひ最後までご覧ください。

ウミネコの繁殖行動に注意!

近年、ウミネコがマンションやビルの屋上で繁殖する事例がかなり多くなっています。

繁殖期の4月から8月は群れで行動するため、その鳴き声や糞による被害が発生します。

ウミネコは繁殖期になると、それぞれの生まれた場所に戻り、大規模なコロニー(集団営巣地)を形成する習性があるので、一度巣を作られたら毎年ずっといると思ってください。

また、ウミネコは、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)で捕獲や卵の採取が原則禁止されています。

繁殖期を迎える前に対策を行い、ウミネコによる営巣を防ぎましょう。

ウミネコ被害対策について

ウミネコ被害は、屋上に防鳥ネットやテグスを張り、ウミネコが卵を産み落とすのを防ぐなどの対策をすることが大切です。

ウミネコは緑化された屋上を好んで繁殖しますが、緑化されていないマンションの屋上でも貯水タンクやドレンなどの窪みに営巣されることがあります。

今までウミネコが飛んできたことがないからと安心せず、屋上の定期的な点検を行いましょう。

すでに対策を行っている建物でも、防鳥ネットなどが経年劣化している場合もあるため、繁殖期の前後には対策設備の点検を心がけてください。

また、ウミネコは産卵した場所に翌年も繁殖のために戻ってきて営巣することが確認されています。

前年に営巣が確認された場所は、必ず対策を行ってください。

台東区ウミネコ過去の目撃情報<Xより>

実際に台東区ではどの辺りでウミネコが目撃されているかXを確認していきましょう。

台東区在、ついに僕のマンションの隣にもウミネコ到来。八月中旬まではすごい鳴き声です。 pic.twitter.com/tzBvgI6Pi9

— かわもりもとつぐ (@river2forest) April 26, 2024

地元蔵前にウミネコ💦 #ウミネコ pic.twitter.com/rUaqCLmDN6

— おせっかい社長 渡辺千春 (@osekkaishacho) May 25, 2023

「ウミネコめちゃくちゃ増えてません?」と、@HI_CONDITION さんから連絡が来たと同時に葉もれ日のトムさんからも「最近お店でウミネコの話題がすごい」とご連絡。曰く、「育英小の屋上プールにいたのがプールの水が抜かれたみたいでとあるマンションに引っ越した」とか🤣写真提供は葉もれ日のお客様👍 pic.twitter.com/LYsQkH0u5S

— 「浅草橋を歩く。」編集部 (@asakusabashi_) May 20, 2022

しのばずテラスでお食事中のみなさま、みなさまのお食事の様子は鳥のパトロール隊によって厳しく監視されています。

— 上野動物園[公式] (@UenoZooGardens) February 23, 2020

食べ物をこぼさないように、ご注意ください。#ユリカモメ、#ウミネコ pic.twitter.com/LRzVBUrYV1

このように、ウミネコは各地で目撃されています。

マンションや会社のビルなど、どこで営巣されてもおかしくありません。

うちのビルは大丈夫と思ってもいても、今年は被害にあうかもしれませんので、早めの対策をしておきましょう。

まとめ

本記事では、ウミネコ被害の対策について紹介しました。

鳴き声や糞による被害は近年で急激に増えています。

そのため、これまでに被害のない方も防鳥ネットやテグスを張るなどの事前対策をしましょう。

また、すでに対策済みの方もネットがやぶれていないかなどの確認のため定期的に点検することをおすすめします。